历经十年编纂而成、首部全面研究长城概况的大型史志体著作——《中国长城志》,2017年6月02日在廊坊书博会现场首发。该志是中国也是世界上第一部全面记述中国长城的大型史志体学术著作,《中国长城志》于2007年正式立项,历经10年之久,全面调查厘清长城家底,收录了分散在各种资料中的长城文献,为长城学研究提供文本依据。

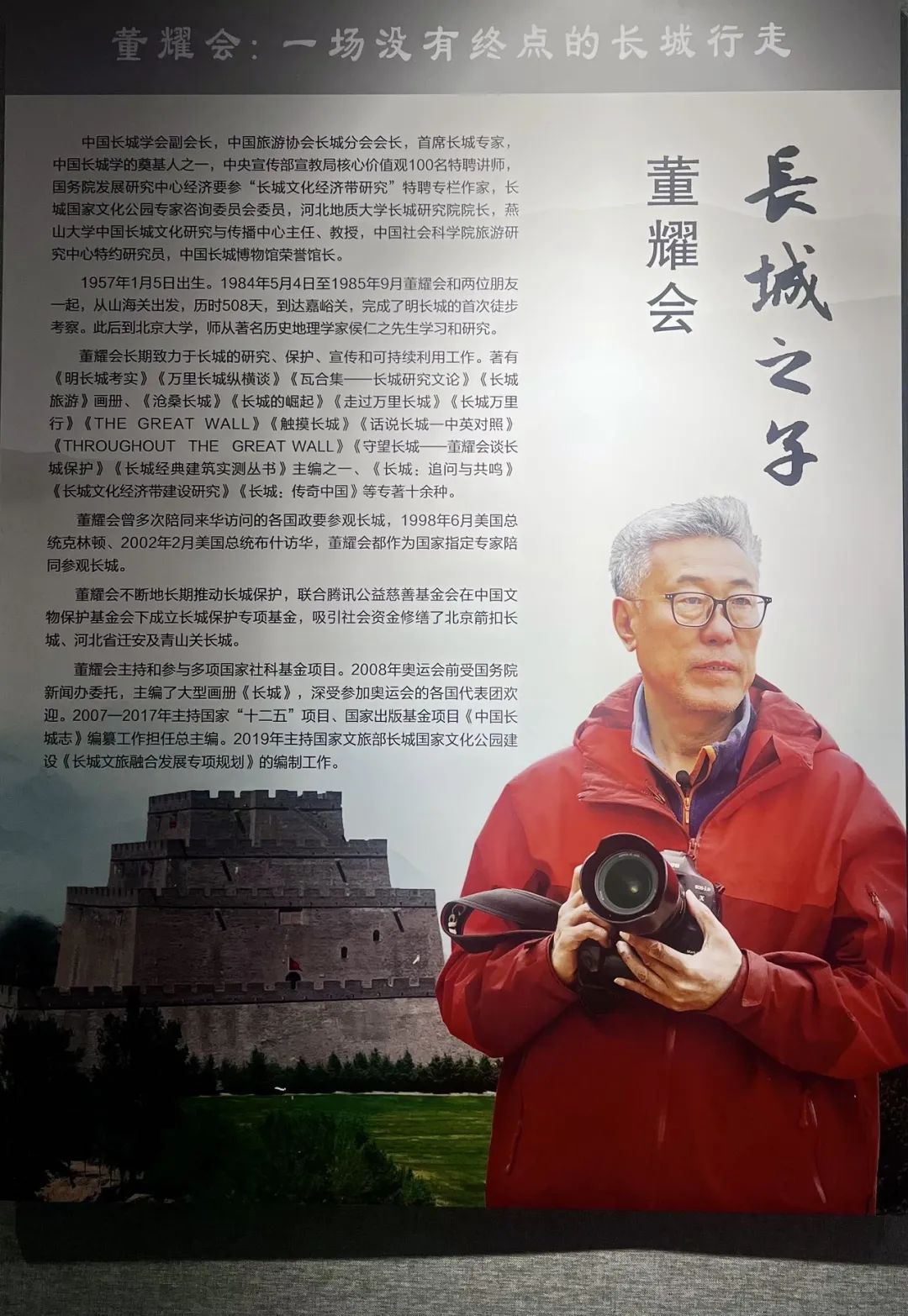

如何看待长城的深远价值和丰富内涵?《中国长城志》有何特点?《中国长城志》的编写为正在兴起中的“长城学”研究提供哪些助益?围绕这些话题记者采访了中国长城学会副会长、《中国长城志》总主编董耀会。

长城见证了中华民族从多元到一体

中国社会科学网:长城不仅是巍峨的建筑,更是中国地理、气候、乃至经济和生活方式的分界线。请您谈一谈长城的历史价值和意义。

董耀会:长城之伟大,可以用两个“长”概括。第一是长城体量的长,万里长城万里长。第二是长城历史的长,从春秋战国开始,长城有两千多年的历史。

中国长城到底有多长?国家文物局和国家测绘局已公布了长城准确的长度:历代长城还有遗址遗迹的长度是21196公里。分布于北方15个省市自治区。

中国长城的历史到底有多长?历史文献记载,长城最早修建于公元前7世纪。考古证明至少公元前5世纪的春秋末战国初,已经有长城。春秋战国时期列国修建长城,满足争霸和兼并战争中的互相防守及防御游牧势力的需要。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接并增修了战国长城,始有万里长城之称。此后的汉代、北朝时期直至明朝都修建了长城。

古老的人类文明,一般伴随种植农业的产生而发展起来。战国时期,有了秦、赵、燕三个诸侯国防御匈奴等游牧势力的长城,开始了农耕对游牧的防御。秦汉时期创造了更为发达的农耕文明,与此同时,游牧民族也向草原文明迈进。而同期产生并发展起来的万里长城,作用主要是在农耕向北扩展之后,规范、协调农耕和游牧两种生产、生活方式所带来的矛盾和冲突。古代中国中原地区农业始终是立国之本,保护农耕就是保护国家命脉。从战国以来,长城一直肩负着这项使命。

长城是中华文明的象征,见证了中华民族从多元到一体,伴随了中华民族形成和发展的过程。长城内外广大地区,更是中国古代各民族碰撞与融合的舞台。中国具有人口众多和中华民族多元一体两大特点。这两大特点,都与长城地区有着密切联系。大家经常讲到丝绸之路,汉代开通丝绸之路的同时一直向西修建长城,以保障这条东西方交往大道的畅通。

《中国长城志》重点记述在中国北方农耕与游牧交错地区,为调整农牧冲突修建的长城。春秋战国时期诸侯国之间的互防长城因属于长城兴建初期,故给予了足够的重视。其他后世不同政权之间相互防御或为防御内乱而修建的长城类建筑,从数量很少,使用的时间也很短,故不作为重点记述。

《中国长城志》是一个基础性的学术工程

中国社会科学网:作为世界上第一部全面记述长城历史文献的史志体大型学术著作,《中国长城志》包含哪些内容?

董耀会:《中国长城志》是按方志体例全面、系统、准确、客观地记述长城这一事物的发生、发展、变化和现状的大型文献,是以长城区域为地域范围、以长城为记述对象的一本通志。按照既定的体例规范,全面记载历朝历代长城及长城区域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况。《中国长城志》通过对此前学术成果的全面总结,记述长城的历史风貌、存在价值以及精神内涵。

《中国长城志》不同于其他的方志,是一部学术性很强的大型文献,是长城研究成果的一次集大成。《中国长城志》古今并重。古的重点是要把长城2000多年来的历史,进行整体的梳理,呈献给社会。今的部分是从文物、建筑、文学艺术等方面,记述了长城保存状况及当代与长城相关的事物。

《中国长城志》的体裁包含了述、记、志、传、图、表、录等,并以志为主体。《总述·大事记》属于记体置于全书最前面,《环境·经济·民族》《边镇·关隘·堡寨》《建筑》《遗址遗存》《军事》属于志体居中,《文献》《文学艺术》《人物》属于传体或录体,安排在全志最后。《图志》以地图为主,单独成卷,设于《总述·大事记》之后,其他图体、表体分别在各卷中与其他体裁结合使用。全志采用篇、章、节的结构,这种结构具有突出特色和详略得当的优点,结构比较严谨,纵深感和系统性都能得到较好的突出。

总之,《中国长城志》是一个基础性的学术工程,文献的广泛调查和准确使用是做好编纂工作的重要前提。《中国长城志》的编纂是对长城历史的追问,触及到了一些过去没有触及的历史记忆。但毕竟是经我们的主观来选择、来归类、来编排的与长城相关的两千多万字,所以是我们这一代人对长城的理解。

长城研究的成果,今天已经很丰富了,但这种丰富还会发展下去。长城的历史研究,今后还会有新的成果,对长城历史的追问也一定会继续下去。现在,第一部《中国长城志》已经完成,如同长城在古代历朝历代不断增修、修补一样,《中国长城志》今后也会有人进行修补、重修,也会比我们做得更好。

为长城学发展奠定基础

中国社会科学网:与其他长城文献、著作相比,《中国长城志》有何特点?

董耀会:长城的研究涉及范围广,包括地理学、历史学、民族学、建筑学、军事学等多个学科,采用方志的编纂形式,严格按照志体的要求安排体例篇目,较好地充分展现各学科对长城的研究成果。

具体来说,《中国长城志》的编纂有以下三个特点。

第一,采用古今并重的原则。在中国修志历史中,贯穿着一以贯之、恪守不渝的原则,这就是详今略古原则。对《中国长城志》来说,则不宜按照详今略古的原则执行。《中国长城志》是第一部关于长城的方志,不仅要对长城的现存状况等进行详细的介绍,也要对古代长城的各方面情况进行明确记述。这两方面应该具有同等重要的地位,所以称为古今并重。概言之,在编纂《中国长城志》时灵活变通详今略古原则,采用古今并重编纂原则。

第二,著述性相对较强。过去对方志的价值认定和对方志的性质、体裁定位,都强调其资料性,在某种程度上降低了志书的学术地位。著述性差得问题,已经越来越被方志界所重视。《中国长城志》在强调资料性的同时,也从另一个方面要强调著述性。著述性相对较强是《中国长城志》的重要特色,是具有创新性的特色,很可能也是我们对方志的一个大贡献。《中国长城志》的著述,不是作者直抒胸臆、空发议论,而是建立在丰富资料基础上的著述,是丰富资料与科学著述的有机结合,是资料与著述的辩证统一。

第三,允许不同观点共存。发挥作者个人专长与集体智慧、允许不同观点并存的做法是《中国长城志》的另一个特色。在符合总体例要求的前提下,分卷按照其各自的专业特点安排篇目并撰写内容。各卷都具有相对独立性,并允许不同观点存在。力争做到每卷都有自己的特色,都有一系列的创新见解是我们的追求。

中国社会科学网:长城研究的深入需要大量新观点、新材料,您如何看待《中国长城志》对于推进长城研究的意义?

董耀会:世界遗产长城,作为大遗址、大文物却没有一部与之相匹配的大型志书,《中国长城志》的出版填补了这项空白。长城的内容非常丰富,要研究的问题很多,在理论上将长城作为一门学科的“长城学”正在兴起,在实践上对长城的实地考察研究的课题还有很多,这部恢弘的全面的长城研究巨著,对长城做了翔实的解读和研究,为长城学发展奠定了基础。

《中国长城志》是首部全面记述长城历史文献、全面反映长城区域风貌的史志体大型学术著作,卷帙浩繁,内容丰富。为长城研究、为长城文化的发展与弘扬,提供一部具有严密科学性、丰富知识性的权威文献,在长城研究发展史和中华民族建立文化自信的过程中都具有里程碑式意义。

《中国长城志》的编纂出版,不仅仅是一套历史文献,对长城地区的经济社会建设,长城沿线的生态文化旅游发展,也将具有重要的促进作用。